El abismo de Cousteau: cuando la curiosidad casi lo llevó a la muerte

Índice de contenido

Durante más de una década, Jacques-Yves Cousteau había descendido miles de veces bajo el mar. Había explorado pecios, arrecifes y abismos azules; había respirado aire comprimido en todos los rincones del Mediterráneo y probado los límites del cuerpo humano en decenas de experimentos. Pero la inmersión que casi acaba con su vida no ocurrió en el océano, sino en una fuente, no un mar. Agua dulce, no salada. Y sin embargo, fue allí, en la Fontaine de Vaucluse, donde el comandante y su compañero Frédéric Dumas vivieron una de las experiencias más aterradoras de la historia del buceo.

Cousteau lo contaría más tarde en El mundo silencioso:

“Nuestro momento de mayor apuro tras cinco mil inmersiones no lo tuvimos en el mar, sino en una cueva de tierra adentro”.

La frase es tan contundente como humilde. Porque aquel día de agosto de 1946, el legendario explorador comprendió que la técnica y la experiencia pueden no servir de nada cuando uno se enfrenta al desconocido mundo subterráneo, donde el agua y la roca forman laberintos sin aire ni luz.

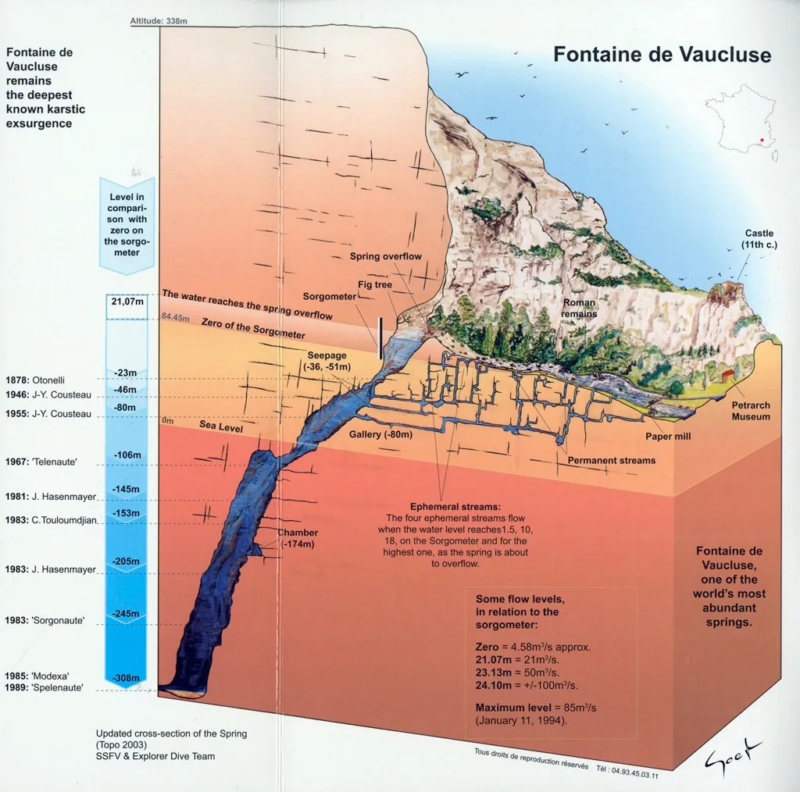

La expedición a la fuente de Vaucluse no nació del capricho ni del espectáculo, sino del deseo de entender un misterio natural. Desde hacía siglos, la fuente —un estanque verde esmeralda al pie de un acantilado de 180 metros, cerca de Aviñón— había desconcertado a poetas y científicos por igual. Durante la mayor parte del año fluía con suavidad, pero cada primavera estallaba en una erupción colosal que hacía crecer al río Sorgue como si despertara un volcán acuático. Nadie sabía de dónde provenía el agua ni qué mecanismo la impulsaba. Petrarca había escrito versos allí, y el poeta provenzal Mistral hablaba del “hada de la fuente” que cada año levantaba el séptimo diamante para liberar la corriente. Los geólogos, más sobrios, sospechaban un sistema de cavernas kársticas y sifones ocultos que conectaban el manantial con un depósito subterráneo inmenso, pero nadie había podido descender para comprobarlo.

Cousteau aceptó el desafío con la curiosidad de un científico y el arrojo de un marinero. Su objetivo era cartografiar el interior de la fuente y desentrañar el secreto del resurgir anual. Lo acompañaban Dumas —su inseparable “Didi”— y el teniente Maurice Fargues, responsable de superficie. Eran los tres pilares del Groupe de Recherches Sous-marines de la Marina francesa, los célebres “Mousquemers”, pioneros del buceo autónomo. Habían perfeccionado la escafandra de aire comprimido que pronto revolucionaría el mundo, pero se adentraban ahora en un terreno que nadie había explorado antes: el dominio cerrado de las cuevas sumergidas.

El 24 de agosto de 1946, la calma aparente de la fuente ocultaba la trampa que casi los sepulta. Aquel día, bajo la mirada de un pueblo entero que se asomaba al borde del estanque, Cousteau y Dumas descendieron a un abismo donde no existía horizonte ni corriente, donde la luz se disolvía en un verde absoluto. Lo que encontraron no fue el túnel que otros habían descrito, sino un caos de piedras, un fondo sin techo visible y una sensación de embriaguez que pronto les robó el juicio. La cuerda guía, su única conexión con la superficie, se convirtió en el delgado hilo entre la vida y la muerte.

La historia de la Fontaine de Vaucluse es más que una anécdota dentro de la carrera de Cousteau. Representa el momento en que el buceo dejó de ser sólo aventura para convertirse en ciencia: un episodio en el que la curiosidad empujó demasiado lejos y casi lo pagaron con la vida. Pero también fue el inicio de una disciplina nueva —la espeleología subacuática— y el punto de partida para entender que cada inmersión bajo tierra es, en realidad, un viaje hacia el origen del agua misma.

Por eso esta no fue una inmersión más. Fue una advertencia, una revelación y un bautismo: el día en que el explorador más famoso del mar descubrió que el mundo silencioso también tiene voz en las profundidades de la roca.

La fuente de Vaucluse: un misterio antes que un lugar

Antes de convertirse en escenario de una de las inmersiones más peligrosas del siglo XX, la Fontaine de Vaucluse ya era un lugar envuelto en misterio. En apariencia, no es más que un estanque verde oscuro, incrustado al pie de un acantilado de piedra caliza de más de doscientos metros, en el valle del río Sorgue, al sur de Francia. Pero bajo esa superficie serena se esconde una de las surgencias kársticas más profundas y complejas de Europa.

Cada año, sin aviso, la fuente “despierta”. Durante semanas, el agua brota con una fuerza descomunal que transforma el apacible río en un torrente salvaje. Después, la calma vuelve, y el ciclo se repite.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_Vaucluse

Este comportamiento ha desconcertado a generaciones enteras: poetas, filósofos y científicos han intentado desentrañar su secreto sin lograrlo.

Los poetas fueron los primeros en otorgarle alma. Petrarca, en el siglo XIV, escribía junto a su orilla sonetos dedicados a Laura, comparando el fluir del agua con los vaivenes del amor.

Cinco siglos después, el provenzal Frédéric Mistral imaginó un mito más audaz: el de un hada que guardaba siete diamantes en el fondo de la fuente, y que al levantar el séptimo, una vez al año, hacía brotar las aguas hasta regar la higuera que crece en la roca.

Curiosamente, aquella vieja higuera existía de verdad: sus raíces colgaban justo hasta la altura que alcanzaban las aguas durante la crecida. La leyenda tenía su testigo vivo.

Los científicos, más pragmáticos, intentaron explicar el fenómeno mediante la hidrología. Desde el siglo XIX, se sabía que la fuente mantenía una temperatura constante —unos 13 °C— durante todo el año, lo que indicaba que provenía de un sistema subterráneo profundo y aislado. Pero ¿cómo podía un acuífero actuar como un reloj natural, con pulsos anuales tan regulares como misteriosos?

Las teorías apuntaban a la existencia de un gigantesco depósito subterráneo, una “cisterna” natural alimentada por lluvias que se filtraban a través de la caliza porosa de la meseta superior. Otros imaginaban una serie de sifones conectados entre sí, funcionando como un sistema de respiración interna: cuando el nivel del agua en las galerías interiores alcanzaba cierto punto crítico, la presión liberaba súbitamente la columna de agua hacia la superficie.

Pero nadie podía confirmarlo. La fuente había resistido siglos de observación y conjetura sin entregar su mecanismo.

Esa mezcla de mito y ciencia es lo que fascinó a Cousteau. En Vaucluse convergían todo lo que le apasionaba: un fenómeno natural inexplicado, un entorno hostil que exigía ingenio técnico y una historia que unía poesía, geología y peligro.

La fuente no era solo un lugar: era un enigma físico y simbólico. Quien descendiera en ella no solo exploraría una caverna, sino también la frontera misma entre lo visible y lo oculto, entre la razón científica y la antigua superstición.

Y Cousteau, que había aprendido a escuchar el silencio del mar, estaba dispuesto a descifrar también el silencio de la piedra.

La pregunta científica detrás de la aventura

El misterio de la fuente de Vaucluse no podía resolverse con teorías ni poemas. Tras siglos de observación desde la orilla, era evidente que solo un explorador capaz de descender dentro del fenómeno podría dar una respuesta. Cousteau lo entendió así: si la fuente funcionaba como un corazón de piedra —con pulsos, presiones y silencios—, la única forma de comprenderla era adentrarse en sus venas.

La expedición no pretendía hazañas, sino medir, cartografiar y entender. Los hidrólogos habían sugerido que el manantial funcionaba mediante un sistema de sifones interconectados, donde la presión acumulada en las cámaras internas desencadenaba la erupción anual. Pero nadie había confirmado esa hipótesis.

Cousteau y su equipo creían que podrían hacerlo, combinando la tecnología recién perfeccionada de la escafandra autónoma con la precisión de un levantamiento topográfico subacuático. Era, en esencia, una inmersión científica.

Una más, pensaban.

Sin embargo, Vaucluse no era el mar. El agua dulce es menos densa, las corrientes son caprichosas y la visibilidad en una cueva no depende del sol sino del miedo. El terreno era desconocido y no existía aún la espeleología subacuática como disciplina: cada decisión debía tomarse desde la intuición. Las rocas calizas, las estrecheces y la oscuridad absoluta convertían cualquier error en una condena. Y aun así, Cousteau se sintió atraído por el desafío con la calma del científico que confía en sus instrumentos.

El plan era meticuloso: penetrar en la fuente durante su época de reposo, seguir el cauce descendente hasta hallar la primera cámara subterránea y dejar instalada una cuerda guía que permitiera regresar con seguridad. Dumas, inseparable compañero de Cousteau desde sus primeras exploraciones, sería el segundo hombre de la cordada. En la superficie, el teniente Maurice Fargues, atento y metódico, manejaría la línea principal de comunicación, interpretando las señales convenidas.

Nada parecía presagiar tragedia. Pero en las cuevas, los peligros no suelen anunciarse con ruido: se esconden en el silencio, en un detalle inadvertido, en una pieza de equipo colocada en el sitio equivocado. La aventura que estaba a punto de comenzar no solo pondría a prueba su resistencia física y su temple, sino también el principio más antiguo de toda investigación científica: que comprender lo desconocido siempre tiene un precio.

Descenso al negro: la primera cordada

El 24 de agosto de 1946 amaneció claro en el valle del Sorgue. Desde lo alto del acantilado, el agua parecía quieta, casi inmóvil, como si la fuente contuviera el aliento antes de la inmersión. El pequeño pueblo de Vaucluse, enterado del acontecimiento, se reunió junto al estanque para presenciar lo que muchos consideraban una locura científica. Cousteau y Dumas revisaban su equipo en silencio, mientras Fargues organizaba las señales y aseguraba el cabo guía. Había una extraña mezcla de solemnidad y confianza: el tipo de serenidad que antecede a los grandes errores.

Los buzos sabían que estaban a punto de entrar en un territorio donde la luz no penetra. Su plan era simple: descender por el cono principal del manantial hasta los dieciocho metros donde, según antiguos informes, comenzaba un túnel inclinado; seguirlo hasta alcanzar una cámara interior y fijar allí la línea de guía. La cuerda, atada al pesado lingote que haría de ancla, sería su única ruta de regreso. Ninguno de los tres imaginaba que aquel hilo de seguridad se convertiría en la frontera entre la vida y la muerte.

Cuando Cousteau y Dumas se colocaron las máscaras y mordieron las boquillas, el murmullo del público se apagó. El agua los envolvió de inmediato con un frío cortante. A los pocos metros, la luz del día se extinguió y el verde luminoso del estanque se transformó en un negro líquido. Cousteau apuntó su linterna hacia abajo: el haz desaparecía en la nada, devorado por la pureza del agua. No había partículas en suspensión, ni reflejos, ni horizonte. Solo la sensación de caer.

El lastre los arrastraba con fuerza y cada metro descendido se volvía más pesado. Dumas, al final de la cuerda, trataba de mantener el equilibrio contra las paredes irregulares, que de pronto comenzaron a desmoronarse en fragmentos de caliza. Golpes sordos, destellos de polvo blanco, piedras que se precipitaban junto a ellos. Cousteau, sin mirar atrás, siguió el túnel descendente. El aire dentro de la escafandra se sentía extraño, más denso; el pensamiento, más lento.El cuerpo respondía, pero la mente se difuminaba en un estado que oscilaba entre la concentración y el trance.

A dieciocho metros encontró el lingote y lo arrastró unos metros más abajo, siguiendo su instinto de explorador que busca “ver qué hay detrás”. Pero el fondo no era roca firme, sino una pendiente de guijarros que se deslizaban como arena bajo sus aletas. El túnel se ensanchaba.

La cuerda, que debía tensarse hacia la superficie, colgaba floja. Por un momento, Cousteau pensó que se había soltado, que Fargues los había perdido. Sin embargo, no hubo pánico, sino una lucidez inquietante: una calma que no era serenidad, sino la primera señal del peligro químico que ya estaba actuando en sus cuerpos.

En ese instante, la aventura científica se convirtió en un descenso a lo desconocido. El silencio del abismo, el agua sin vida, la sensación de flotar dentro de una catedral subterránea… todo parecía suspender el tiempo. Pero debajo de esa quietud se gestaba el caos. Las lámparas apenas revelaban contornos; las burbujas se dispersaban sin rumbo. Y mientras Cousteau seguía descendiendo, Dumas —más pesado, más fatigado— comenzaba a perder la coordinación. Ambos ignoraban que respiraban aire contaminado, y que la lógica misma empezaba a diluirse en aquel negro absoluto.

El descenso había sido el objetivo. Ahora, el problema sería volver.

El minuto en que casi mueren

El descenso se volvió ingobernable.

Dumas, lastrado en exceso, golpeaba con los pies la pendiente de guijarros para frenar la caída, levantando una nube de polvo blanco que redujo la visibilidad a la nada. Cousteau apenas distinguía el débil resplandor de su linterna, suspendido en un espacio sin referencias, donde arriba y abajo habían dejado de existir.

La cuerda que los unía, su única geometría posible, comenzó a tensarse con movimientos erráticos.

Una piedra se desprendió del techo y golpeó su hombro.

Otra rebotó en el casco de Dumas.

El eco de esos golpes —un sonido grave, seco y contenido— resonó como un aviso: estaban demasiado lejos, demasiado abajo, demasiado solos.

En algún punto, Cousteau encontró el lingote que debía servir de ancla. Lo reconoció por el tacto metálico, lo movió unos metros y lo dejó caer, sin saber ya si seguía el plan o si solo obedecía a un impulso de no detenerse.

El fondo se abría en una sala más amplia, sin paredes visibles, y la idea de estar suspendido en medio de una caverna inundada —con cientos de toneladas de roca sobre la cabeza— provocó por primera vez una punzada de miedo.

El aire de la escafandra parecía más denso.

La mente se entumecía.

La lógica se desvanecía lentamente, sustituida por una sensación de extraña euforia.

La narcotización del monóxido de carbono comenzaba a surtir efecto, aunque ninguno de los dos podía saberlo.

Dumas flotaba unos metros más abajo, inmóvil, la lámpara aún encendida. Su cuerpo parecía moverse con una lentitud antinatural, como si soñara. Cousteau lo observó y comprendió que el tiempo se había vuelto otro: cada gesto costaba un esfuerzo desmesurado, cada pensamiento exigía una batalla contra el sopor.

Recordó las señales convenidas con Fargues.

Tiró de la cuerda.

Una vez.

Dos.

Tres.

Pero la cuerda respondió cayendo floja sobre sus manos.

En la superficie, Fargues —sin saberlo— interpretaba los movimientos como una orden para soltar más línea, y la cuerda seguía descendiendo, inútil y peligrosa, hacia el fondo del abismo.

En ese instante, Cousteau comprendió que estaban atrapados.

Su compañero ya no respondía.

El aire se agotaba.

Y la única guía que los conectaba con la vida se deslizaba entre sus manos como una serpiente que huye.

El pensamiento se volvió elemental: volver arriba, arrastrar a Dumas, no perder la cuerda.

La mente del explorador, del científico, del oficial disciplinado… desapareció.

Solo quedó el ser humano que lucha por respirar.

Se abalanzó sobre Dumas, lo tomó de la muñeca y le cerró la mano en torno a la cuerda.

Luego intentó ascender tirando de ella, palmo a palmo, sin saber si subía o si giraba en círculos.

Cada metro era una exhalación.

Cada exhalación, una pérdida de aire.

El pensamiento se volvió oscuro: quizá sea mejor soltarlo; quizá ya esté muerto; quizá así tenga una oportunidad.

Su mano alcanzó el cuchillo.

Lo sostuvo un segundo.

Y lo guardó.

Desde arriba, Fargues —que llevaba minutos interpretando señales confusas— sintió una vibración tenue en la cuerda.

Dudó un instante.

Luego murmuró, resignado:

“¿Qué arriesgo, que me riñan?”

Y comenzó a izar el lingote.

La cuerda se tensó bruscamente.

Cousteau la sintió tirar hacia arriba y se aferró con todas sus fuerzas, sujetando a Dumas por el arnés.

Durante un minuto eterno, ascendieron como dos cuerpos muertos que el agua se negaba a soltar.

A treinta metros, un débil resplandor verde se insinuó entre las sombras: la puerta del estanque.

Era la vida.

Cuando emergieron, el aire del mediodía golpeó sus rostros como un incendio.

Dumas no respiraba.

Cousteau se dejó caer de rodillas en la orilla, temblando.

El teniente Fargues, sin pensarlo, se lanzó al agua y lo sacó en brazos.

Minutos después, el cuerpo de Dumas comenzó a toser.

Vivía.

Apenas.

El público, que observaba en silencio desde la orilla, no comprendía lo que había ocurrido. Solo vio salir del agua a dos hombres exhaustos, con los trajes empapados y los ojos vacíos.

Lo que habían encontrado allá abajo no era el secreto de la fuente, sino el límite mismo del ser humano.

La explicación: el aire envenenado

Aquella noche, en la posada del pequeño pueblo, reinaba un silencio espeso. El fuego crepitaba en la chimenea, pero nadie hablaba. Dumas, envuelto en mantas, recuperaba el color lentamente. Cousteau, con las manos entumecidas y la mirada fija, repasaba cada detalle del descenso, tratando de entender qué había fallado. No podía aceptar que la causa de aquel delirio hubiera sido la simple profundidad: estaban entrenados, acostumbrados a inmersiones mucho más exigentes. Algo distinto había ocurrido.

Horas después, su mente científica se impuso al miedo. Recordó las sensaciones previas al caos: el aire denso, la mente nublada, la euforia y la confusión, todo sin haber llegado a los setenta metros donde comienza la llamada narcósis por nitrógeno. “Esto no puede ser narcosis —pensó—. Hay otra explicación.”

Pidió que se analizaran las botellas de aire. El resultado, a la mañana siguiente, fue tan simple como devastador: 1/2000 de monóxido de carbono.

El hallazgo lo golpeó con la fuerza de una revelación. El compresor diésel que habían utilizado para llenar las botellas había estado aspirando sus propios gases de escape. Las moléculas invisibles de monóxido se mezclaron con el aire comprimido, generando una mezcla letal. A cincuenta metros de profundidad, la toxicidad del gas se multiplicaba: lo que en la superficie habría causado un leve mareo, allí abajo se convertía en una sentencia de muerte en apenas veinte minutos.

De pronto, todo encajó. La confusión mental, la lentitud de los movimientos, la falsa sensación de serenidad, la pérdida de coordinación de Dumas… No era un error humano. Era envenenamiento. Y ese envenenamiento casi había matado a dos de los pioneros del buceo moderno.

Cousteau reaccionó como lo hacía siempre: con ciencia. Reunió a su equipo, desmontó el compresor y verificó el recorrido del aire. El motor diésel, al funcionar en un espacio parcialmente cerrado, había recirculado una fracción de sus gases hacia la entrada del compresor. La corrección era tan simple como vital: alejar las tomas de aire, controlar la ventilación y añadir filtros para evitar la contaminación cruzada. Una lección aprendida en el borde del abismo.

Aquel descubrimiento cambió los protocolos de la Marina francesa y más tarde del buceo civil.

Por primera vez, se comprendía que el peligro bajo el agua no solo venía de la presión o la oscuridad, sino del aire mismo: el elemento más esencial podía ser también el más traidor.

La experiencia de Vaucluse no solo salvó vidas futuras, sino que inauguró una nueva era de rigor técnico.

Cousteau transformó la catástrofe en conocimiento, y la angustia de aquella noche en un paso decisivo hacia la seguridad moderna del buceo autónomo.Pero el episodio no se cerró allí. Porque donde la ciencia había resuelto el “cómo”, quedaba aún una pregunta sin respuesta: ¿por qué volver?

Y Cousteau, fiel a su naturaleza, sabía que mientras una caverna permaneciera sin mapa, el misterio seguiría respirando bajo la piedra.

El legado: el nacimiento de la espeleología subacuática

El accidente de la fuente de Vaucluse no fue solo un susto: fue un punto de inflexión.

Hasta ese momento, el buceo se concebía como una aventura vertical —hacia abajo, hacia el fondo—, no como una travesía horizontal dentro de la tierra. Cousteau y Dumas, sin saberlo, habían abierto una puerta a un territorio nuevo: el interior del planeta.

Lo que empezó como una inmersión científica se convirtió, retrospectivamente, en el acto fundacional de una disciplina: la espeleología subacuática.

La lección fue inmediata y brutal.

Las cuevas no eran una extensión del mar, sino un universo aparte: un espacio sin superficie libre, sin luz natural, sin margen de error.

Allí, la noción de “ascender para respirar” no existía; el buzo debía llevar su propio aire, su propia ruta y su propia salida.

El menor fallo de orientación podía convertir el regreso en un laberinto mortal.

Cousteau lo comprendió al instante: sobrevivir en una caverna requería un modo de pensar completamente distinto.

De ese aprendizaje surgieron los primeros principios que más tarde serían norma en todo el mundo:

- líneas guía fijas, para marcar el camino de vuelta;

- redundancia de equipos, porque en un túnel inundado no hay espacio para imprevistos;

- comprobaciones dobles del aire, no solo en cantidad sino en pureza;

- y, sobre todo, una nueva filosofía del buceo, basada en el respeto absoluto por los límites del entorno.

Aquel mismo año, el Groupe de Recherches Sous-marines incorporó los resultados del análisis del aire contaminado y los compartió con la comunidad científica.

El suceso se convirtió en un caso de estudio en la Marina francesa y en las primeras escuelas de buceo civil.

Las futuras expediciones a cavernas —como las de Chartreux, Estramar o Vitarelles— aplicarían protocolos mucho más sofisticados, aprendidos a costa de la experiencia de Cousteau.

El propio comandante lo admitiría años después:

“No éramos conscientes de que estábamos inventando algo.

Queríamos entender una fuente, y acabamos descubriendo una ciencia.”

La espeleología subacuática nació, literalmente, del error. De una cuerda floja, de un compresor mal colocado, de dos hombres perdidos en la oscuridad. Pero también nació del impulso que define a todos los exploradores: esa obstinación en seguir adelante, incluso cuando el miedo ya ha ganado el terreno. Porque, como entendería Cousteau con el tiempo, la verdadera exploración no consiste en conquistar lugares, sino en comprenderlos sin destruirse en el intento.

El abismo de Vaucluse marcó un antes y un después en la vida de Jacques-Yves Cousteau. No solo porque rozó la muerte en una caverna sin luz, sino porque descubrió allí la verdadera naturaleza del conocimiento: su fragilidad. Desde entonces, cada inmersión suya —ya fuera en el Índico, el Mediterráneo o el Amazonas— llevó consigo una sombra de aquel estanque verde del sur de Francia, donde comprendió que explorar es también exponerse, y que la curiosidad sin prudencia puede ser tan mortal como la ignorancia.

Vaucluse no le reveló su secreto, pero le enseñó otro más valioso: que el mundo, incluso el más silencioso, nunca se deja conquistar del todo. A veces solo permite que lo escuchemos un instante, antes de volver a cerrarse sobre sí mismo. Y quizá esa sea la verdadera esencia de la exploración: seguir mirando hacia el fondo, aun sabiendo que el fondo nunca se alcanza.